Die Forschung befasst sich schon lange mit der Frage, was Unternehmer:innen von Nicht-Unternehmer:innen unterscheidet. Schrieb man Unternehmer:innen lange Zeit bestimmte Charaktereigenschaften zu, stimmt man heute größtenteils in der Meinung überein, dass Menschen nicht als Unternehmer:innen geboren werden. Unternehmertum gilt vielmehr als eine Art des Denkens, der sich im sogenannten Unternehmergeist (entrepreneurial mindset) widerspiegelt. Dennoch lässt sich aufgrund der bisherigen Forschung schlussfolgern, dass es nicht DEN Unternehmergeist gibt, sondern dieser sich aus unterschiedlichen Attributen zusammensetzt, die je nach Interaktion des Einzelnen mit seiner Umwelt unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.

Mein erster Forschungsbeitrag zum Unternehmergeist fasst in einem systematischen Literaturreview dessen Attribute und deren Eigenschaften aus der Literatur zusammen und stellt sie übersichtlich dar (Englisch original):

In meiner weiteren Forschung konzentrierte ich mich vor allem auf Entrepreneurial mindset im Bereich von Social Entrepreneurship.

Aufgrund einer alternden Belegschaft, einem steigenden Digitalisierungsgrad von Arbeitsprozessen, unzureichenden Digitalisierungskompetenzen sowie sinkenden Weiterbildungsaktivitäten im Alter, kann eine wachsende Herausforderung für Unternehmen und Gesellschaft angenommen werden, die Erwerbsbevölkerung über 45 Jahre in den notwendigen Digitalen Kompetenzen zu befähigen. Adaptive Lernsysteme können als Hilfsmittel eingesetzt werden, um je nach individuellem Anspruch angepasst an die eigenen Bedürfnisse zu lernen. Da in der bisherigen Forschung sowohl der (Digitale) Kompetenzstand als auch Weiterbildungsverhalten kaum Anwendung als Auslöser für eine Anpassung in einem adaptiven Lernsystem finden, habe ich beide Merkmale in meiner Dissertation untersucht und erforscht, ob sich innerhalb der Zielgruppe Weiterbildungstypen im digitalen Raum voneinander abgrenzen und typ-basierte Output-Elemente adaptiver Lernsysteme ableiten lassen.

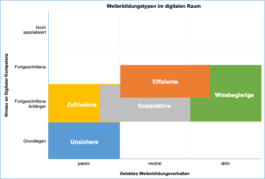

Um die Ausprägung von Digitaler Kompetenz anschaulich in adaptiven Lernsystemen zu gestalten, entwickelte ich eine Kompetenz-Ziel-Matrix. Ich schlage eine Systematik vor, mit der die Erfüllung der Handlungsziele aus dem Europäischen Referenzrahmen für Digitale Kompetenz gemessen werden kann. In den von mir durchgeführten Tiefeninterviews mit 41 Erwerbstätigen aus Deutschland und der Schweiz wiesen Teilnehmende deutliche Unterschiede in ihrem gelebten Weiterbildungsverhalten auf. Die empfundene Relevanz von Digitaler Kompetenz für die berufliche Rolle war nicht allein ausschlaggebend für eine aktivere Weiterbildungsbeteiligung. Bewusstseinslücken zum eigenen Digitalen Kompetenzstand und/ oder ein geringes Kompetenzerleben im digitalen Raum bewirkten ein passives Weiterbildungsverhalten trotz hoher empfundener Relevanz. Die entstandene Typologie weist fünf Weiterbildungstypen im digitalen Raum auf: Wissbegierige, Effiziente, Sozialaktive, Zufriedene und Unsichere. Diese haben sehr unterschiedliche Anforderungen dahingehend, wie ein adaptives Lernsystem gestaltet sein müsste, um ihren Anforderungen an Lernen gerecht zu werden. Demzufolge weichen auch die vorgeschlagenen priorisierten Output-Elemente je nach Typ voneinander ab, um Anreizpunkte zu setzen, welche die Bereitschaft zum Lernen steigern können.

Die Dissertation ist hier zugänglich.

Im Rahmen des Berliner Verbundprogramms DiGiTal konnte ich mein Promotionsprojekt zumindest teilweise an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin realisieren.

Basierend auf meinem Literaturreview, welches ich im Rahmen meiner Dissertation durchgeführt habe, lässt sich anhand der folgenden Grafik exemplarisch aufzeigen, welche Wege ein Lernender durch ein Lernsystem durchlaufen könnte. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Veranschaulichung. Die Details der identifizierten Elemente in adaptiven Lernsystemen innerhalb meines Reviews, finden sich im Anhang meiner Dissertation (siehe Link oben).

Das Modell beginnt mit dem Lernermodell (wer). Der Lernende hinterlegt seine persönlichen Informationen und kann sich ein Profil zum lebenslangen Lernen anlegen. Er kann ebenso nach Gruppen mit ähnlichen Interessen suchen und diesen zugeordnet werden.

Ausgehend für die Anpassung des Systems ist die Situation des Lernenden (Kontext). Wo befindet sich der Lernende gerade, ist es laut oder leise? Wieviel Zeit für die Lerneinheit steht zur Verfügung? Ist er bei der Lerneinheit in Bewegung oder ruhig an einem Ort? Weitere Elemente, die eine Anpassung des Systems beeinflussen, sind domänenspezifisch und -unspezifisch. Elemente, die unabhängig vom Fachgebiet sind (domänenunspezifisch) betreffen die Vorlieben, Interessen, Bedürfnisse des Lernenden, die Motivation, aber auch das Lernverhalten bei der Nutzung des Systems oder den eigenen bevorzugten Lernstil. Abhängige Elemente sind dagegen der vorliegende Wissensstand im Fachgebiet, die Lernleistung bzw. der Lernfortschritt.

Diese Elemente beeinflussen, welche Lerneinheiten dem Lernenden vom Lernsystem vorgeschlagen werden. Je nach Kontext, Wissensstand, Lernverhalten und bevorzugtem Lernstil wählt das System aus dem Domänenmodell relevante Lernobjekte aus (was). Das Domänenmodell verfügt über ein Konzeptschema des Fachgebiets und ein Lernobjekte-Archiv, das jedoch um Elemente aus dem Internet erweitert werden kann, wenn diese dem Lernfortschritt des Lernenden nützlich sein können. Das Lernsystem validiert die vorgeschlagenen Inhalte und kategorisiert inwieweit diese mit den Lernzielen des Lernenden übereinstimmen. Die Lernobjekte mit dem höchsten Ranking (nach Relevanz) werden zur Verfügung gestellt. Diese können aus Texten, Videos, Podcasts, Grafiken oder ähnlichem bestehen. Über einen Algorithmus zur Adaption werden Inhalte, Lernpfade und die Anordnung der Inhalte angepasst (Adaptionsmodell). Während der Durchführung der Aufgaben durch den Lernenden misst das Lernsystem das Lernverhalten (Klickverhalten, Schnelligkeit, Fehlerquote, kognitive Belastung, Testergebnisse (wie). Im Interaktionsmodell werden dem Lernenden die ausgewerteten Ergebnisse zur Verfügung gestellt. In einem Dashboard können eigene Lernleistungen grafisch dargestellt und mit Leistungen von Lernenden mit ähnlichen Profilen verglichen werden. Ebenso kann Feedback zum eigenen Lernweg und den Lernergebnissen gegeben werden. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der Durchführung, wird das Lernermodell aktualisiert und dem Lernenden neue Vorschläge für den weiteren Lernweg unterbreitet.

Durch meine langjährige praktische Erfahrung ist es mir möglich, meinen Studierenden und Kursteilnehmern nicht nur theoretische Modelle, sondern auch praktische Einblicke zu geben. Ich möchte sie auf ihrem Weg begleiten, bessere Lösungen für eigene Themen, aber auch für ihr (zukünftiges) Arbeitsumfeld zu finden. Feedback und Reflexion zum Erlernten sind dabei für mich ein wesentlicher Bestandteil. Es macht mich glücklich zu sehen, wie Teilnehmer an ihren Aufgaben wachsen und Aha-Momente erleben, und wenn sie auch nach dem Kurs noch über Themen diskutieren und vor allem, wenn sie Modelle später auch praktisch anwenden und damit beruflich Erfolg haben.

HTW Berlin

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin lehre ich im Bachelor International Business als freie Dozentin:

— Project Management

Studierende arbeiten an ihren eigenen Projektideen und wenden die Werkzeuge für Projektmanagement an. Schlussendlich müssen Sie in einem 5-min Pitch ihr Projekt vorstellen und einen Projektplan abgeben.

— Digital Transformation

In diesem Modul lernen Studierende die Aspekte der Digitalen Tranformation für Corporate als auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Von einem Verständnis für die digitale Wirtschaft, digitale Geschäftsmodelle, digitale Produkte und Internet of Things werden ebenso Aspekte von Strategie und Change Prozessen in Anwendungsfällen diskutiert, welche während einer digitalen Transformation zu beachten sind.

— Innovationsmanagement

In diesem Modul entwickeln Studierende anhand des Design Thinking Ansatzes eigene Produkte. Hierfür müssen sie den potenziellen Zielmarkt identifizieren und ihre Produktidee anhand empirischer Erhebungen (zum Beispiel Interviews) testen und gegebenenfalls anpassen.

HS Anhalt

An der Hochschule Anhalt bin ich in den Studiengängen MBA International Trade und Master Unternehmensführung als freie Dozentin tätig.

— Seminar Unternehmensgründung

Dieses Seminar soll Studierende dabei unterstützen reale Geschäftspläne zu entwickeln und sie ermutigen, diese in die Tat umzusetzen. Schritt für Schritt begleite ich die Studierenden in der Ideenfindung, Ausarbeitung und Aufbereitung ihrer Ergebnisse in einem Business Plan sowie einem finalen Pitch.

— Modul Innovationsmanagement

Im Modul Innovationsmanagement geht es um die Grundlagen von Innovationsmanagement, Open Innovation und Werkzeugen im Innovationsprozess.

Im Wintersemester 2020/21 arbeiten die Studierenden mit PwC NextLevel darin zusammen, das Startup Ökosystem in Deutschland besser zu verstehen.

MBA International Trade in Kooperation

mit Ghana Communication Technology University, Accra

— Entrepreneurial Management

Im Modul Entrepreneurial Management geht es darum, wie man zum einen in größeren Unternehmen neue Unternehmungen strukturiert und in Teams umsetzt mit dem Ziel neue Geschäftsfelder zu erschließen (Corporate Entrepreneurship). Zum anderen können Studierende an eigenen Ideen arbeiten und diese in einem Geschäftsplan konkretisieren (Fokus Entrepreneurship startup Umfeld). Fokus von Projekten sollen international ausgerichtete Geschäftsideen aus Ghana sein.

HSB Akademie

Bei der HSB Akademie bin ich als Dozentin im “Sales Manager” tätig und gebe dort Online Vorlesungen im Bereich Management im Vertrieb, Vertriebsstrategie und -organisaition sowie Customer Relationship Management.

Podcast

Die Forschung befasst sich schon lange mit der Frage, was Unternehmer:innen von Nicht-Unternehmer:innen unterscheidet. Schrieb man Unternehmer:innen lange Zeit bestimmte Charaktereigenschaften zu, stimmt man heute größtenteils in der Meinung überein, dass Menschen nicht als Unternehmer:innen geboren werden. Unternehmertum gilt vielmehr als eine Art des Denkens, der sich im sogenannten Unternehmergeist (entrepreneurial mindset) widerspiegelt. Dennoch lässt sich aufgrund der bisherigen Forschung schlussfolgern, dass es nicht DEN Unternehmergeist gibt, sondern dieser sich aus unterschiedlichen Attributen zusammensetzt, die je nach Interaktion des Einzelnen mit seiner Umwelt unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.

Mein erster Forschungsbeitrag zum Unternehmergeist fasst in einem systematischen Literaturreview dessen Attribute und deren Eigenschaften aus der Literatur zusammen und stellt sie übersichtlich dar (Englisch original):

In meiner weiteren Forschung konzentrierte ich mich vor allem auf Entrepreneurial mindset im Bereich von Social Entrepreneurship.

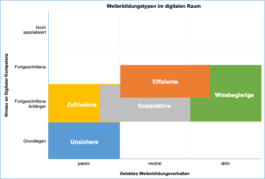

Aufgrund einer alternden Belegschaft, einem steigenden Digitalisierungsgrad von Arbeitsprozessen, unzureichenden Digitalisierungskompetenzen sowie sinkenden Weiterbildungsaktivitäten im Alter, kann eine wachsende Herausforderung für Unternehmen und Gesellschaft angenommen werden, die Erwerbsbevölkerung über 45 Jahre in den notwendigen Digitalen Kompetenzen zu befähigen. Adaptive Lernsysteme können als Hilfsmittel eingesetzt werden, um je nach individuellem Anspruch angepasst an die eigenen Bedürfnisse zu lernen. Da in der bisherigen Forschung sowohl der (Digitale) Kompetenzstand als auch Weiterbildungsverhalten kaum Anwendung als Auslöser für eine Anpassung in einem adaptiven Lernsystem finden, habe ich beide Merkmale in meiner Dissertation untersucht und erforscht, ob sich innerhalb der Zielgruppe Weiterbildungstypen im digitalen Raum voneinander abgrenzen und typ-basierte Output-Elemente adaptiver Lernsysteme ableiten lassen.

Um die Ausprägung von Digitaler Kompetenz anschaulich in adaptiven Lernsystemen zu gestalten, entwickelte ich eine Kompetenz-Ziel-Matrix. Ich schlage eine Systematik vor, mit der die Erfüllung der Handlungsziele aus dem Europäischen Referenzrahmen für Digitale Kompetenz gemessen werden kann. In den von mir durchgeführten Tiefeninterviews mit 41 Erwerbstätigen aus Deutschland und der Schweiz wiesen Teilnehmende deutliche Unterschiede in ihrem gelebten Weiterbildungsverhalten auf. Die empfundene Relevanz von Digitaler Kompetenz für die berufliche Rolle war nicht allein ausschlaggebend für eine aktivere Weiterbildungsbeteiligung. Bewusstseinslücken zum eigenen Digitalen Kompetenzstand und/ oder ein geringes Kompetenzerleben im digitalen Raum bewirkten ein passives Weiterbildungsverhalten trotz hoher empfundener Relevanz. Die entstandene Typologie weist fünf Weiterbildungstypen im digitalen Raum auf: Wissbegierige, Effiziente, Sozialaktive, Zufriedene und Unsichere. Diese haben sehr unterschiedliche Anforderungen dahingehend, wie ein adaptives Lernsystem gestaltet sein müsste, um ihren Anforderungen an Lernen gerecht zu werden. Demzufolge weichen auch die vorgeschlagenen priorisierten Output-Elemente je nach Typ voneinander ab, um Anreizpunkte zu setzen, welche die Bereitschaft zum Lernen steigern können.

Die Dissertation ist hier zugänglich.

Im Rahmen des Berliner Verbundprogramms DiGiTal konnte ich mein Promotionsprojekt zumindest teilweise an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin realisieren.

Basierend auf meinem Literaturreview, welches ich im Rahmen meiner Dissertation durchgeführt habe, lässt sich anhand der folgenden Grafik exemplarisch aufzeigen, welche Wege ein Lernender durch ein Lernsystem durchlaufen könnte. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Veranschaulichung. Die Details der identifizierten Elemente in adaptiven Lernsystemen innerhalb meines Reviews, finden sich im Anhang meiner Dissertation (siehe Link oben).

Das Modell beginnt mit dem Lernermodell (wer). Der Lernende hinterlegt seine persönlichen Informationen und kann sich ein Profil zum lebenslangen Lernen anlegen. Er kann ebenso nach Gruppen mit ähnlichen Interessen suchen und diesen zugeordnet werden.

Ausgehend für die Anpassung des Systems ist die Situation des Lernenden (Kontext). Wo befindet sich der Lernende gerade, ist es laut oder leise? Wieviel Zeit für die Lerneinheit steht zur Verfügung? Ist er bei der Lerneinheit in Bewegung oder ruhig an einem Ort? Weitere Elemente, die eine Anpassung des Systems beeinflussen, sind domänenspezifisch und -unspezifisch. Elemente, die unabhängig vom Fachgebiet sind (domänenunspezifisch) betreffen die Vorlieben, Interessen, Bedürfnisse des Lernenden, die Motivation, aber auch das Lernverhalten bei der Nutzung des Systems oder den eigenen bevorzugten Lernstil. Abhängige Elemente sind dagegen der vorliegende Wissensstand im Fachgebiet, die Lernleistung bzw. der Lernfortschritt.

Diese Elemente beeinflussen, welche Lerneinheiten dem Lernenden vom Lernsystem vorgeschlagen werden. Je nach Kontext, Wissensstand, Lernverhalten und bevorzugtem Lernstil wählt das System aus dem Domänenmodell relevante Lernobjekte aus (was). Das Domänenmodell verfügt über ein Konzeptschema des Fachgebiets und ein Lernobjekte-Archiv, das jedoch um Elemente aus dem Internet erweitert werden kann, wenn diese dem Lernfortschritt des Lernenden nützlich sein können. Das Lernsystem validiert die vorgeschlagenen Inhalte und kategorisiert inwieweit diese mit den Lernzielen des Lernenden übereinstimmen. Die Lernobjekte mit dem höchsten Ranking (nach Relevanz) werden zur Verfügung gestellt. Diese können aus Texten, Videos, Podcasts, Grafiken oder ähnlichem bestehen. Über einen Algorithmus zur Adaption werden Inhalte, Lernpfade und die Anordnung der Inhalte angepasst (Adaptionsmodell). Während der Durchführung der Aufgaben durch den Lernenden misst das Lernsystem das Lernverhalten (Klickverhalten, Schnelligkeit, Fehlerquote, kognitive Belastung, Testergebnisse (wie). Im Interaktionsmodell werden dem Lernenden die ausgewerteten Ergebnisse zur Verfügung gestellt. In einem Dashboard können eigene Lernleistungen grafisch dargestellt und mit Leistungen von Lernenden mit ähnlichen Profilen verglichen werden. Ebenso kann Feedback zum eigenen Lernweg und den Lernergebnissen gegeben werden. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der Durchführung, wird das Lernermodell aktualisiert und dem Lernenden neue Vorschläge für den weiteren Lernweg unterbreitet.

Durch meine langjährige praktische Erfahrung ist es mir möglich, meinen Studierenden und Kursteilnehmern nicht nur theoretische Modelle, sondern auch praktische Einblicke zu geben. Ich möchte sie auf ihrem Weg begleiten, bessere Lösungen für eigene Themen, aber auch für ihr (zukünftiges) Arbeitsumfeld zu finden. Feedback und Reflexion zum Erlernten sind dabei für mich ein wesentlicher Bestandteil. Es macht mich glücklich zu sehen, wie Teilnehmer an ihren Aufgaben wachsen und Aha-Momente erleben, und wenn sie auch nach dem Kurs noch über Themen diskutieren und vor allem, wenn sie Modelle später auch praktisch anwenden und damit beruflich Erfolg haben.

HTW Berlin

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin lehre ich im Bachelor International Business als freie Dozentin:

— Project Management

Studierende arbeiten an ihren eigenen Projektideen und wenden die Werkzeuge für Projektmanagement an. Schlussendlich müssen Sie in einem 5-min Pitch ihr Projekt vorstellen und einen Projektplan abgeben.

— Digital Transformation

In diesem Modul lernen Studierende die Aspekte der Digitalen Tranformation für Corporate als auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Von einem Verständnis für die digitale Wirtschaft, digitale Geschäftsmodelle, digitale Produkte und Internet of Things werden ebenso Aspekte von Strategie und Change Prozessen in Anwendungsfällen diskutiert, welche während einer digitalen Transformation zu beachten sind.

— Innovationsmanagement

In diesem Modul entwickeln Studierende anhand des Design Thinking Ansatzes eigene Produkte. Hierfür müssen sie den potenziellen Zielmarkt identifizieren und ihre Produktidee anhand empirischer Erhebungen (zum Beispiel Interviews) testen und gegebenenfalls anpassen.

HS Anhalt

An der Hochschule Anhalt bin ich in den Studiengängen MBA International Trade und Master Unternehmensführung als freie Dozentin tätig.

— Seminar Unternehmensgründung

Dieses Seminar soll Studierende dabei unterstützen reale Geschäftspläne zu entwickeln und sie ermutigen, diese in die Tat umzusetzen. Schritt für Schritt begleite ich die Studierenden in der Ideenfindung, Ausarbeitung und Aufbereitung ihrer Ergebnisse in einem Business Plan sowie einem finalen Pitch.

— Modul Innovationsmanagement

Im Modul Innovationsmanagement geht es um die Grundlagen von Innovationsmanagement, Open Innovation und Werkzeugen im Innovationsprozess.

Im Wintersemester 2020/21 arbeiten die Studierenden mit PwC NextLevel darin zusammen, das Startup Ökosystem in Deutschland besser zu verstehen.

MBA International Trade in Kooperation

mit Ghana Communication Technology University, Accra

— Entrepreneurial Management

Im Modul Entrepreneurial Management geht es darum, wie man zum einen in größeren Unternehmen neue Unternehmungen strukturiert und in Teams umsetzt mit dem Ziel neue Geschäftsfelder zu erschließen (Corporate Entrepreneurship). Zum anderen können Studierende an eigenen Ideen arbeiten und diese in einem Geschäftsplan konkretisieren (Fokus Entrepreneurship startup Umfeld). Fokus von Projekten sollen international ausgerichtete Geschäftsideen aus Ghana sein.

HSB Akademie

Bei der HSB Akademie bin ich als Dozentin im “Sales Manager” tätig und gebe dort Online Vorlesungen im Bereich Management im Vertrieb, Vertriebsstrategie und -organisaition sowie Customer Relationship Management.

Podcast